はじめに

少年野球は、子供たちが楽しみながら野球の基礎を学ぶことができる素晴らしいスポーツです。低学年の選手たちには、技術面だけでなく、チームワークやフェアプレー精神、そして何よりも野球の楽しさを体感してもらうことが大切です。その実現のためには、指導者が適切な練習メニューを用意することが不可欠です。本記事では、低学年の選手たちに向けた効果的な練習メニューについて、様々な観点から詳しく解説していきます。

楽しい雰囲気づくりが大切

低学年の選手たちにとって、楽しさは何よりも重要です。練習が楽しくなければ、子供たちは集中力を失い、上達することが難しくなってしまいます。そこで、指導者は次のような点に留意する必要があります。

指導者のキャラクター

子供たちが指導者に親しみを感じられるよう、指導者自身がフレンドリーで明るいキャラクターを持つことが大切です。厳しすぎる態度は子供を萎縮させてしまいます。適度にユーモアを交えながら、子供たちの気持ちに寄り添った指導スタイルが求められます。

指導者は、子供たちの話をよく聞き、一人一人の個性を理解しようと努めましょう。そうすることで、選手との信頼関係が築けます。それぞれの子供に合わせた適切な指導ができるようになるはずです。

楽しい練習内容

練習は単調になりがちですが、様々な工夫をすることで、子供たちの興味を常に惹きつけることができます。練習メニューを頻繁に変えたり、ゲーム性を取り入れたりすることで、楽しさを演出できます。

例えば、的当てゲームやリレー競争など、勝敗を競うアプローチは子供たちを夢中にさせます。また、動物真似やアニメのモノマネを取り入れた練習なども、子供の好奇心を刺激します。さらに、子供たちからアイデアを募ることで、より楽しい練習内容を生み出せるかもしれません。

適切な賞賛

子供たちの頑張りを適切に賞賛することも、楽しい雰囲気づくりには欠かせません。短期的な結果にとらわれず、プロセスを大切にし、努力を認めることが重要です。また、個人差を尊重し、一人一人に合わせた賞賛の仕方を心がける必要があります。

賞賛は、子供たちの自信につながります。自信を持てば、さらに練習に熱心に取り組めるようになるでしょう。一方で、過剰な賞賛は子供を錯覚させる恐れがあるので注意が必要です。指導者は、常に適切な賞賛のバランスを保つよう心がけましょう。

集中力を維持するには

低学年の子供たちは集中力が続きにくい傾向にあります。そのため、単調な練習は避け、集中力を維持できるような工夫が求められます。次のような点に気をつけましょう。

短時間の練習

低学年の子供たちの集中力は概ね15分程度と言われています。その短い集中力に合わせて、練習時間を短くすることが賢明です。20分を超えるような長時間の練習は避け、15分程度の短い時間を設定しましょう。

練習の合間には、十分な休憩時間を設けることも大切です。短い時間で集中して練習した後は、遊びや休憩を挟むことで、次の練習に備えられます。休憩時間は子供同士のコミュニケーションの場にもなるでしょう。

メニューの多様化

単一の練習に長時間取り組むと、子供たちは飽きてしまいます。そこで、様々な練習メニューを用意し、短い時間で切り替えていくことが効果的です。例えば、キャッチボール、的当て、リレーなど、異なる練習を15分ごとに入れ替えていきます。

メニューを多様化することで、子供たちの集中力を持続させられるだけでなく、様々な技術の向上が期待できます。指導者は、子供たちの様子を見ながら、臨機応変にメニューを変更することが求められます。

ゲーム感覚の演出

子供たちは遊び心があり、ゲームには夢中になる傾向があります。そこで、練習にゲーム感覚を取り入れることで、集中力を維持しやすくなります。例えば、キャッチボールをポイント制にしたり、ベースランニングを競争形式にしたりするのが有効です。

ゲーム性を取り入れることで、子供たちに勝敗への意識が生まれ、熱心に取り組むようになります。ただし、過剰な勝敗意識は避けたいので、楽しむことを第一に据えた上で、適度な競争心を持たせることが大切です。

基礎技術の確実な習得

低学年の選手たちにとって、野球の基礎技術を確実に身につけることが何よりも重要です。基礎技術が身についていなければ、上級テクニックを習得することはできません。指導者は次のような観点から、基礎技術の習得を支援する必要があります。

投球の基礎

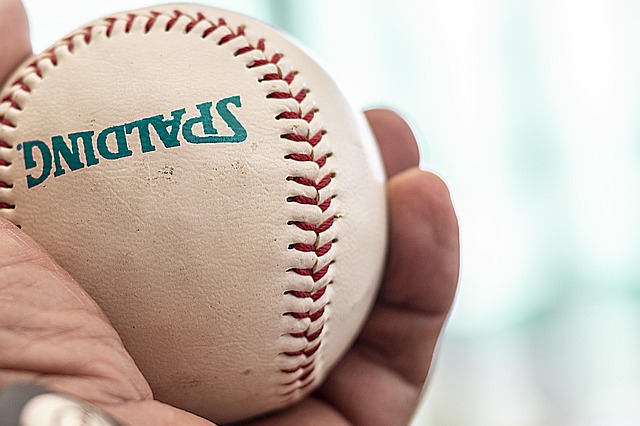

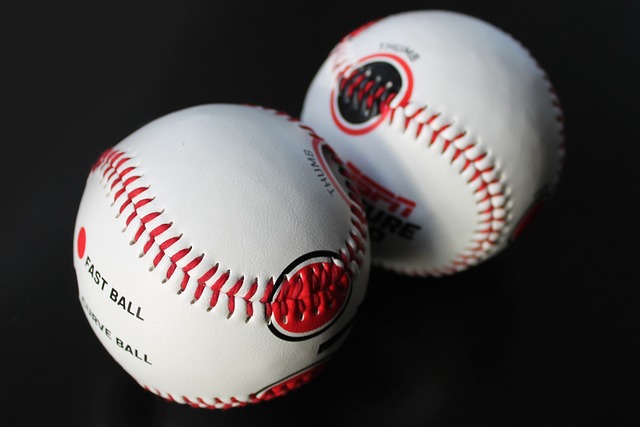

投球の基礎となるのは、ボールの握り方とリリースのタイミングです。低学年の段階から、正しいグリップと投げ方を徹底的に指導することが大切です。直接的な指導よりも、工夫した練習を通して無理なく習得させることをおすすめします。

例えば、メンコ遊びの要領でボールを投げる練習は、自然な動作からリリースのタイミングを覚えられます。また、ペアで向かい合ってボールを投げ合う練習も有効でしょう。ボールが来る方向に意識を向けることで、リリースのタイミングを体で覚えていけます。

捕球の基礎

捕球の基礎は、ボールの落下地点へのスムーズな移動と、グラブの正しい構え方です。低学年の段階から、この基本動作を繰り返し練習することが重要です。捕球の際は、正面に構え、グラブを体の正面に向けることを意識させましょう。

ボールを上手に捕れるようになるには、ボールの動きを見る力、つまり「観察力」が欠かせません。観察力を養うには、実際にボールを追う練習を繰り返すことが効果的です。キャッチボールやノック練習を通じて、ボールの動きを追う経験を積ませることが大切です。

バッティングの基礎

バッティングの基礎は、バットの振り方とタイミングの取り方です。低学年の段階では、まずは素振りの練習からスタートし、次第にティーバッティングやトスバッティングに進んでいきます。フォームを意識させながら、着実にスイングのリズムを身につけさせることが重要です。

バッティングでは、目とバットの手先の調和が鍵を握ります。ボールを見失わずに、手先でバットをしっかりコントロールできるよう指導しましょう。徐々に難易度を上げながら、基礎を十分に習得させることが大切です。

運動能力の向上

野球の上達には、技術の習得だけでなく、運動能力の向上も欠かせません。運動能力が高ければ、スムーズでスピーディな動作が可能になり、パフォーマンスが格段に上がります。低学年の選手たちには、次のような運動能力の向上が求められます。

バランス能力の向上

野球では、投球、打撃、守備の際、常にバランスが重要になります。バランス能力が高ければ、スムーズな動作が可能になり、パフォーマンス向上につながります。低学年の段階から、バランス能力の向上に取り組むことが賢明です。

バランス能力を高めるには、様々な体勢での動作練習が効果的です。例えば、片足立ちでのボール投げや、膝立ちからの捕球練習などが挙げられます。また、さまざまな運動遊びを取り入れることで、無理なく楽しくバランス能力を高められるでしょう。

柔軟性の向上

野球では、投球や送球の際、身体の捻りやステップが必要になります。柔軟性が高ければ、無理のない動作が可能になり、ケガのリスクも軽減されます。低学年の段階から、柔軟性の向上に取り組むことが重要です。

柔軟性を高めるには、ストレッチングが有効です。しっかりと準備運動を行い、筋肉を温めてから静的ストレッチを行いましょう。また、様々な方向への体の捻りを取り入れた練習も効果的でしょう。無理のない範囲で徐々に柔軟性を高めていくことが大切です。

筋力の向上

野球では、投球やバッティングの際、上半身や体幹の筋力が重要になります。低学年の段階から、適度な負荷での筋力トレーニングに取り組むことで、将来の上達に大きな影響を与えられます。

低学年向けの筋力トレーニングとしては、自重を利用したトレーニングがおすすめです。腕立て伏せや膝つき姿勢でのドリル、あるいは縄跳びなどが適切でしょう。ウエイトトレーニングは成長期の子供にはあまり適していません。無理のない範囲で、楽しみながら筋力アップを目指しましょう。

チームワーク力の養成

野球は集団スポーツであり、チームワークが何よりも重要です。低学年の段階から、チームワーク力を養うことが将来の上達に大きな影響を与えます。次のような点に留意し、チームワーク力の養成を意識的に行いましょう。

コミュニケーション能力の向上

チームワークを発揮するには、お互いの思いを伝え合うコミュニケーション能力が欠かせません。指導者は、選手同士のコミュニケーションを大切にし、練習の場でも積極的に育むよう心がけましょう。

コミュニケーション能力を向上させるには、円陣を組んでの話し合いの場を設けるのが有効です。一人一人に発言の機会を与え、自由に意見を述べさせることが大切です。また、様々な役割分担を経験することで、お互いの立場を理解する機会にもなります。

協調性の醸成

チームは一丸となって動かなければ機能しません。そのためには、選手同士の協調性が不可欠です。協調性を高めるには、協力が必要な練習メニューを取り入れるのが賢明です。

例えば、ペアでのキャッチボールやリレー練習は、相手の動きに合わせる必要があり、協調性が養えます。また、グループ練習を取り入れ、目標達成に向けて助け合う機会を設けるのも良いでしょう。協調性は、お互いを思いやる心から生まれます。指導者は、常に思いやりの心を育むよう働きかけることが重要です。

リーダーシップの育成

チームにはリーダーが不可欠です。リーダーがいないと、チームは方向性を失ってしまいます。リーダーシップを持った選手を育成することが、指導者の大きな役割の一つです。

リーダーシップを養うには、選手に様々な役割を与えることが有効です。例えば、ウォーミングアップのリーダーを決めたり、練習メニューの案を出させたりするのがよいでしょう。また、勝敗を競う練習を取り入れることで、勝利への意欲が芽生え、自然とリーダーシップが育っていきます。

まとめ

低学年の選手たちにとって、楽しみながら野球の基礎を習得することが最も重要です。指導者は、楽しい雰囲気づくりに努め、集中力の維持を意識したメニューを用意する必要があります。基礎技術の確実な習得に加え、運動能力やチームワーク力の向上にも取り組むことで、選手たちは着実に成長していけるはずです。指導者自身も、日々の練習を通して学び続け、子供たちのために最善を尽くすことが求められます。楽しみながら基礎を身につけた選手たちが、将来的に活躍できるよう、指導者の熱意ある指導が不可欠なのです。

よくある質問

低学年の選手たちにとって何が最も重要ですか?

低学年の選手たちにとって、楽しみながら野球の基礎を習得することが最も重要です。楽しい雰囲気づくりと基礎技術の確実な習得、運動能力やチームワーク力の向上に取り組むことが求められます。

指導者に求められる工夫とは何ですか?

指導者はキャラクターが明るく子供たちと信頼関係を築くこと、楽しい練習内容を用意すること、適切な賞賛を心がけることが重要です。また、子供たちの集中力を維持できるよう、短時間の練習メニューの多様化や、ゲーム感覚の演出にも留意する必要があります。

基礎技術の習得にはどのような点に留意すべきですか?

投球、捕球、バッティングの基礎を丁寧に指導し、無理なく着実に習得させることが大切です。正しい動作を身につけることで、将来的な上達につながります。

チームワーク力の養成にはどのような取り組みが必要ですか?

コミュニケーション能力の向上、協調性の醸成、リーダーシップの育成に取り組むことが重要です。選手同士の交流を深め、目標達成に向けて助け合う機会を設けることで、チームワーク力が養成されていきます。